電力市場化浪潮下,跟蹤支架的價值正在被重新認知和評估。

6月1日起,《關于深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》(發改價格〔2025〕136號)正式實施,宣告了光伏電站固定電價時代的終結,在新交易的交易體系中,電價受供需關系、時段等因素影響,光伏電站只能采取靈活調整發電輸出功率的方式才能獲得最大收益。在此背景下,跟蹤支架憑借實時調節光伏組件角度、與市場峰谷電價匹配等優勢,成為越來越多企業新選擇。

破解光伏收益困局

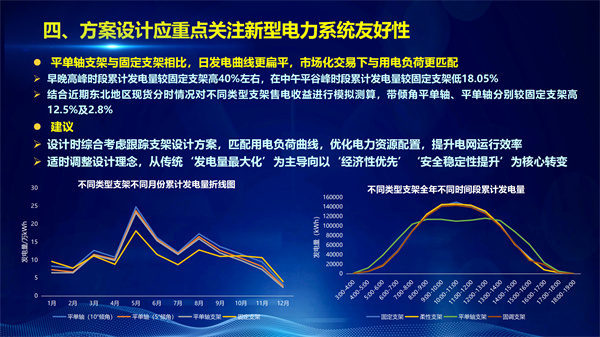

傳統的固定支架安裝簡便、成本較低,在過去固定電價時代占據市場主流。然而,隨著新能源電力交易的市場化進程不斷推進,電量與電價的波動愈發頻繁,固定支架的局限性逐漸凸顯。

具體而言,午間通常是光伏發電的高峰時段,但此時卻呈現“量高價低”的現象,在一些電力市場化程度較高的地區,午間深谷電價甚至已出現負電價。傳統固定安裝的光伏電站,由于組件始終朝向固定角度,不僅發電高峰與電價低谷完全重合,還無法充分利用早晚高電價時段的光照資源,這使得電站在這些時段不僅難以盈利,甚至可能面臨虧損,大幅拉長了投資回報周期。

與之相比,跟蹤支架可以根據項目地不同季節、不同時段峰谷電價,自動控制運行角度最大化提升組件輸出功率,獲得光伏電站最優售電收益。尤其在早晚用電高峰時段,較固定支架能獲得更顯著的發電量增益。

甘肅某光伏發電項目數據印證了這一點,根據甘肅電力交易中心發布的《1月第四周雙邊協商交易分時段成交情況》,該地區項目在不同時段的電價與發電量數據形成了極具鮮明的對比。在低谷時段(10:00 - 16:00),電價均價僅為98.52元/兆瓦時;平時段(08:00 - 10:00和16:00 - 18:00),均價升至279.79元/兆瓦時;高峰時段(06:00 - 08:00),電價更是高達328.028元/兆瓦時。

從發電量占比來看,固定支架在峰、平、谷時段的占比分別為3.47%、23.12%、73.41%,大量電力集中在電價最低的低谷時段產出。而平單軸跟蹤支架的占比則為8.06%、30.29%、61.66%,在電價更高的平段與峰段實現了更顯著的電量貢獻。

這一數據清晰地表明,跟蹤支架能夠通過優化發電出力分布,低電價甚至負電價時段減少損失,以及在高電價時段增加發電量,打破了固定支架的收益困局,有效提升了光伏電站在市場化電價機制下的盈利能力。

而且,即便將棄光率等因素納入考量,平單軸支架在不同棄光率下的綜合電價仍遠超固定支架。

收益上的差距更具沖擊。根據測算,在1kW全年電價收益方面,固定支架為247.81元/kW年,而平單軸支架在不同參數設置下,分別達到333.08元/kW.年、350.89元/kW.年和359.04元/kW.年,相比固定支架的收益增益分別高達34.41%、41.60%和44.89%。對于100MWp的大型光伏項目而言,這一收益差異在25年的運營周期內將產生巨大的累計效應,累計收益差分別達到21318.18萬元、25769.93萬元和27808.11萬元,經濟效益十分顯著。

跟蹤支架優勢突出

事實上,甘肅項目的跟蹤支架顯示出的優勢并非個例,越來越多的實證數據進一步證實了跟蹤支架在新形勢下的卓越性能。

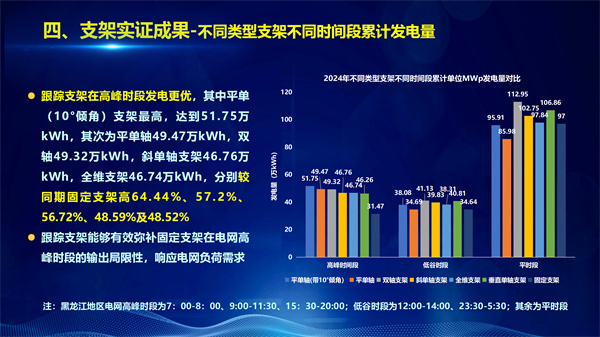

2021年4月,浙江同景新能源成功中標國家光伏、儲能實證實驗平臺(大慶基地)一期工程項目雙軸跟蹤支架設備采購項目。歷經三年實證周期,根據國家光伏、儲能實證實驗平臺(大慶基地)2024 年度最新發布的實證實驗數據成果顯示,跟蹤支架發電量最高,且跟蹤支架在電價高峰時段發電更優。其中高峰時段單MWp發電量平斜單軸(10°傾角)支架最高,達到51.75萬千瓦時,其次為平單軸49.47萬千瓦時,雙軸49.32萬千瓦時,斜單軸支架46.76萬千瓦時,全維支架46.74萬千瓦時,分別較同期固定支架高64.44%、57.2%、56.72%、48.59%及48.52%。

2024年大慶基地不同類型支架實證成果

大慶實證項目雙軸跟蹤支架

在成本效益方面,盡管平單軸支架在土地適配、設備采購及電纜鋪設等環節的初始投資有所增加,但其帶來的發電量提升和峰段收益增加形成了強有力的補償。

以一個直流側100MWp的項目為例,平單軸支架在土地、支架、電纜等方面的增加費用近1800萬元,然而,其比固定支架帶來的收益增益足以讓電站在不足兩年時間內便收回成本,此后在光伏電站的全生命周期內,都是實實在在增加的利潤。

吉西基地魯固直流140萬千瓦外送 1-1(光伏100MW地面發電)項目

而且跟蹤支架技術越發成熟。以浙江同景新能源為例,作為國內唯一兼具電力行業(新能源發電)專業工程設計乙級資質及電力工程施工總承包貳級資質的光伏支架企業,自2011年從事新能源行業以來,已相繼推出雙軸跟蹤支架、平單軸跟蹤支架、平斜單軸跟蹤支架等多款跟蹤系統,跟蹤支架全國累計應用量已超10GWp。這些產品搭載企業同步驅動控制系統、人工智能AI跟蹤控制技術、高密度同頻段無線通訊抗干擾技術、物聯網智能光伏跟蹤控制系統的一系列研發成果,能夠完美匹配行業全系列組件。在天文算法基礎上,利用人工智能AI控制技術結合天氣等數據優化了跟蹤算法,有效減少中午的“低谷電價”的影響,將發電增益主要集中在高電價時段。整套系統更是通過了南德TUV 風洞試驗測試和檢測認證,確保了高可靠性和低故障率。

同時,獨有的結構系統賦予了產品強大的抵御能力,在寧夏寶豐700MW 農光互補電站、黃河水電青海海南州太陽能生態發電產業園區等重大項目中,浙江同景新能源提供的各類型產品成功抵御極端低溫、大風、風沙等惡劣環境挑戰,展現出卓越的環境適應性與系統穩定性。

寧夏寶豐700MW農光互補電站

在電力市場價格信號主導資源配置的全新范式下,光伏電站的核心競爭力已從“降本” 轉向 “增效”。在此背景下,浙江同景新能源將持續深化 “算法 + 結構 + 場景” 的技術融合,為全球光伏市場提供高可靠性的智能跟蹤解決方案,驅動新能源產業向高效化、市場化深度轉型。

上一篇:安徽銅陵市郊區:居民自建房,暫不能加裝光伏板 下一篇:自用比例不作要求!浙江分布式光伏細則征求意見